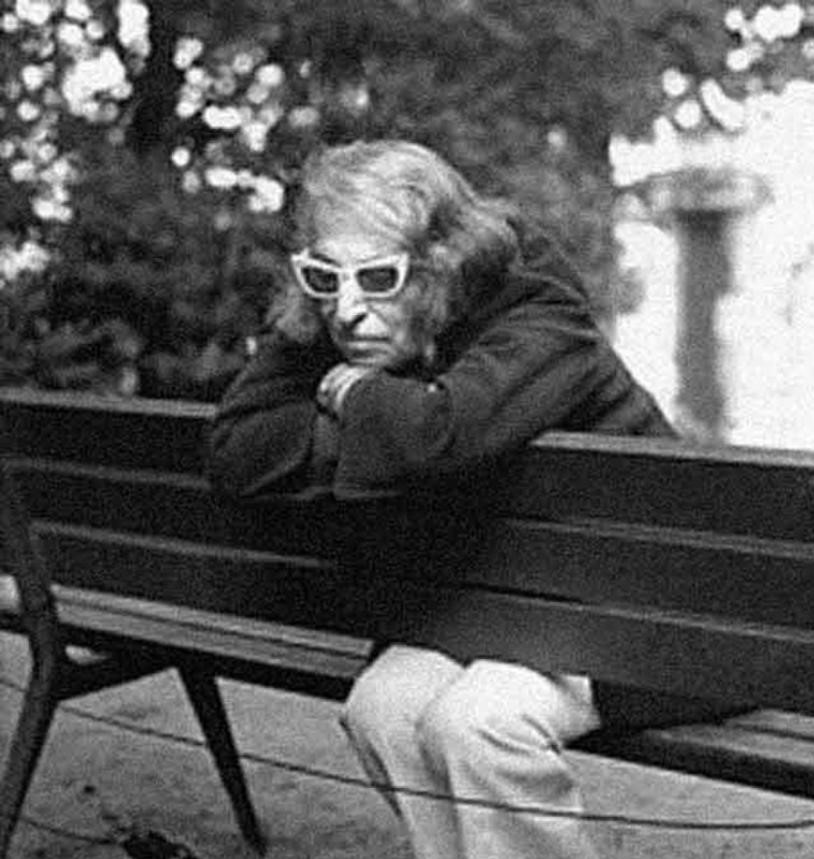

La porfiada

Un perfil de Silvina Ocampo

Jueves 20 de febrero de 2014

“¡Si tengo un corazón es para que arda!” Silvina Ocampo se dedicó a la poesía, al cuento, a la novela –menos: la consideraba un género inferior–, a la traducción, a la dramaturgia, a la pintura. Recuperamos este perfil de la escritora argentina de los archivos eternos, publicado hace un lustro.

Por Valeria Tentoni.

“¡Si tengo un corazón es para que arda!” Silvina Ocampo se dedicó a la poesía, al cuento, a la novela –menos: la consideraba un género inferior–, a la traducción, a la dramaturgia, a la pintura. “La búsqueda de lo extraño dentro de lo real”, dice Noemí Ulla, será distintiva de toda su obra, una en la que “la imaginación puede constituir un saber anticipado del futuro”. “Ten cuidado con tu imaginación. / En algún sitio de la tierra queda, todo el tiempo nos sigue / poco a poco se vuelve realidad grosera o delicada / lo que el hombre o la bestia, las plantas o las piedras imaginaron”, escribiría Ocampo, como advertencia, en Amarillo celeste. “He inventado esta oración: Dios mío, haced que todo lo que yo imagine sea cierto, y lo que no pueda yo imaginar no llegue nunca a serlo. Haced que yo, como los santos, desprecie la realidad”.

“¿Qué son los cuentos de Silvina sino pequeños sepulcros adornados con plumas y piedritas, rituales de niña mala que ha matado un insecto y le rinde honores?”, se pregunta Alicia Dujovne Ortiz. “Silvina Ocampo fue una corrosiva crítica de las convenciones sociales de su clase y de su tiempo, y los cuentos eran una herramienta fundamental que utilizaba para marcar su punto de vista sobre todo aquello que le parecía banal de ese ‘universo social’ que frecuentaba, al que cruzaba en su transcurrir cotidiano con lo fantástico”, escribe Marcelo Dosa. El mundo que nos revelan las poesías y los cuentos de Silvina Ocampo, dice Borges, “es extraordinariamente rico y tornasolado, y tal riqueza no es obra del vocabulario; procede de una afinada y lúcida sensibilidad”.

“Yo he puesto todo lo que tengo en lo que he escrito. Porque para mí escribir es lo más importante que me ha sucedido”, le diría en una entrevista a Mempo Giardinelli, en la que se definiría como “muy porfiada”.

Claustrofóbica, supersticiosa, celosa hasta el delirio, miope y vidente, Silvina Ocampo se consideraba fea: “Se quejaba de su boca que, con los años, según sus propios ojos, se había vuelto obscena”, explica Hugo Beccacece, para agregar, después: “Era cierto que Silvina podía ser atractiva de un modo irresistible, pero había tenido la mala suerte de nacer en una familia donde había mujeres de una hermosura más convencional, casi clásica, como la de su hermana Victoria Ocampo. Sin embargo, apenas uno la veía moverse y, sobre todo, cuando desplegaba sus juegos de seducción, en los que se mezclaban la gracia, el don de la réplica, el lirismo, las asociaciones delirantes y la atención aplicada con que escuchaba a su futura presa como si no hubiera nada más importante en el mundo que la persona que la enfrentaba, uno comprendía que debía de ser difícil escapar de esas redes si ella decidía echarlas al agua. Además era de una delicadeza extrema”.

Silvina Inocencia María Ocampo Aguirre nació en Buenos Aires (ciudad que cataloga como “una gran sirena de nostalgia”) en 1903. Fue la menor de sus hermanas: Victoria, la mayor, le llevaba trece años. Le seguirían Angélica, Rosa, Francisca y Clara, que murió a los once de diabetes. A su mamá, Ramona Aguirre, la apodaban “La morena” y la describían como una mujer cariñosa. Se había casado con Manuel Ocampo, un ingeniero especializado en la construcción de puentes. A esa numerosa familia acaudalada, que se embarcaba de viaje a Europa con personal de servicio y vacas para tener leche fresca en alta mar, llegaría, última, Silvina. Para ese entonces, Victoria ya estaba escribiendo sus primeros cuentos en francés.

“Yo veo las entrañas con todos sus diseños / de mi casa natal que es ubicua en mis sueños”, escribiría, en referencia al inmueble de Viamonte 550 en Buenos Aires, que la familia alternaría con las magníficas casonas de San Isidro y Mar del Plata.

“Crecí buscando algo que sirviera para escribir un cuento”, agregaría ante Giardinelli. En París, Silvina intentó tomar clases con Picasso pero nunca la recibió. Conoció a Giorgio de Chirico y estudió con él unos seis meses: “Mientras pintaba yo impetuosamente, / en el silencio, atenta, su mirada, / me asustaba en su cara aprisionada”, le dedicaría en un poema. También estudiaría con Fernand Léger. “Cuando no podía escribir, dibujaba”, explicó Ernesto Montequin, curador de su archivo.

“La literatura de Silvina Ocampo ofrece y sustrae, atrae y rechaza lo buscado. Propone la existencia de un Yo central que aguarda el momento en que será conocido, pero siempre reconocido como ausencia, como carencia radical”, redacta Enrique Pezzoni en el estudio preliminar de las Páginas de Silvina Ocampo. Y, también: “El deseo de escribir es en Silvina Ocampo deseo de escribirse como intento imposible”.

“Queremos ser a veces lo que somos / y a veces con pasión lo que no somos: difícil es trocarse en otra cosa / difícil es morir en uno mismo”, compondría Silvina, quien le dedicaba poemas a las estatuas rotas, a la gélida perfección destrozada en público de las que tienen para hablar boca de mármol y no dicen lo que piensan ni piensan lo que dicen. “Sin duda me enajena, / de un modo misterioso, imperioso, la pena / y me vuelve insensible como un mármol cualquiera”, estampa en el poema “Muerte de mi padre” la “Yo Sinmí”, la enamorada de los árboles de esa ciudad explosiva en la que le costaba avanzar, cada vez más retraída y solitaria. “Tengo en mí tantos arrepentimientos, / tantos inútiles presentimientos / una fidelidad ciega de perro, / un corazón que puede ser de hierro / que no conmueve a veces ni la muerte / ni la alegría, ni la buena suerte”, aparece en Lo amargo por dulce.

Ambigua y delirante en el trato, hacía de las conversaciones un ejercicio de destrucción de la solemnidad. Se quejaría, hacia el final de su vida, de la poca atención que se le había prestado al humor en sus obras –eso que se producía, quizás, como consecuencia de lo que Borges catalogó como “crueldad inocente”. “No soy sociable, soy íntima”, diría esa mujer que dormía con las alhajas de oro puestas porque no sabía cómo franquear sus cierres de seguridad.

Por intermedio del hacedor del Aleph conocería la silueta de Adolfo Bioy Casares, once años menor (a quien llamaría Adolfito para diferenciarlo de su padre) al verlo llegar del Buenos Aires Lawn Tennis Club. La belleza del hijo único del Ministro de Relaciones Exteriores la apuñalaría para siempre.

El tercer nombre de Bioy era Perfecto. Lo recibió por primera vez en su atelier del sexto piso de la calle Posadas en 1934. Se fueron a vivir al campo, a la estancia Rincón Viejo, en Pardo, Partido de Las Flores.

En 1940, el mismo año que se publicó La invención de Morel, se casaron. La pareja, cuya fascinación también era intelectual, escribiría en conjunto, seis años después, la novela policial Los que aman, odian. Jorge Luis Borges sería, junto a Enrique Drago Mitre y Oscar Pardo, testigo de esa unión. Georgie, como lo llamarían en confianza, los visitaba con frecuencia: ese trío produciría, por ejemplo, la Antología de la literatura fantástica.

“Todo confidente se vuelve enemigo del que confía sus confidencias”, escribió Silvina. Jovita Iglesias de Montes, una española que trabajó y vivió con la pareja durante casi cincuenta años, narraría la intimidad del matrimonio para que Silvia Renée Arias la recopilara en Los Bioy.

Jovita habitó con ellos, primero, en un departamento en Santa Fe y Ecuador, en Buenos Aires. Refiere que Silvina era dueña de todo el edificio: “En la planta baja había una tienda, y en el primer piso una pileta de natación para ella sola, donde tomaba clases con un profesor particular, y su atelier, donde pintaba. (…) El matrimonio ocupaba los pisos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, donde había una terraza con pasto inglés, pequeños árboles y hamacas con techo de lona”. Después, en un piso de calle Posadas, en Recoleta, en el que pasaron sus últimos 45 años, con una magnífica vista a la plaza San Martín de Tours.

Silvina no podía quedar embarazada. A Jovita le habría confesado que tenía una recomendación médica para realizarse una pequeña operación y solucionarlo, pero que no se animaba. En sus historias, muchos de los personajes que ocupan el nudo serán niños. Italo Calvino encontrará en ellos “una ferocidad que siempre tiene que ver con la inocencia”. José Bianco, ya en la lectura de su primer libro, advertirá que Silvina “elige a los seres humildes, los simples de entendimiento y de corazón, los que están más próximos a los niños”. Pezzoni avanzará, tras citarlo, al decir: “Una diversa forma de moral puede insinuarse como explicación realista del proceso textual: la culpa. Silvina Ocampo, como sujeto anterior al texto, denunciaría oblicuamente el orden social al que pertenece, el orden que condena a la sumisión o a la marginalidad”.

“Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena cuando quería ser desobediente”, aparece en uno. Silvina también se dedicaría a la literatura infantil, o a los “cuentos para chicos grandes y grandes chicos”, como La naranja maravillosa, El tobogán y El caballo alado.

“Las madres fácilmente dejan de ser inteligentes”, había escrito en El diario de Porfiria Bernal. Alicia Dujovne Ortiz cuenta que Adolfo padre, quien ya viudo vivía con la pareja, la despreciaba: “Cada día, al regresar de su bufete de abogado, se cambia de arriba abajo para pasar al comedor, se sienta ceremoniosamente en el lugar indicado y come mirando el plato, esquivándole a ella la mirada (…) El suegro a ella no la quiere. Primero no la quiso por su amistad con Marta, demasiado íntima para su gusto. Pero el colmo para él fue asistir impotente al casamiento de su hijo, bellísimo, talentosísimo, riquísimo, con la feaza de los Ocampo, que tenía tanta plata como él, pero que le llevaba sus buenos años (las respectivas fechas de nacimiento, 1903, 1914, aún le suenan a insulto). Silvina no podrá hacerlo abuelo”.

En 1954, los Bioy viajarían a Pau, Francia, para buscar a Marta (le pondrán el nombre en homenaje a la abuela): una recién nacida, hija extramatrimonial de Adolfo. “La casualidad existe y a veces conviene”. La madre biológica vivió un tiempo en Buenos Aires, y recibió a la nena en visitas hasta que se enamoró de un Colombiano y se fue con él a ese país. Desde entonces, Marta le daría trato como madrina, si bien su abuela de sangre jamás dejaría de ir a sus cumpleaños. Silvina le dio su apellido también, y la crió como su hija, con enorme cariño.

“Amar a alguien no es bastante y quizá por previsión, para no perder lo amado, aprendemos a amar todo aquello que lo rodea cuando estamos con él”. Bioy tendría todavía otro hijo extramatrimonial. “El amor como el odio no es siempre prefecto”.

“Silvina sabe todo, acepta todo y se calla, pero tiembla sin pausa. Tiene terror de las noches en las que él tarda en llegar. Para espiarlo, pone una silla delante de la puerta. El correrá la silla al abrir, y ella al oír el ruido se volverá a la cama a hacerse la dormida. Sentirse ridícula no disminuye la quemazón de la rabia”, agrega, completando el cuadro, Dujovne Ortíz.

Elena Garro, una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX, la excéntrica mujer de Octavio Paz que criaba gatos de a docenas, se enamoró también de Bioy Casares: “Estuvo cerca de dejar a Silvina Ocampo por ella y eso que Elena seguía casada con Paz”, dice la crítica Lucía Melgar. “Están en Princeton las cartas de Bioy que dan fe de esa relación”. Hay un poema que Silvina le dedica a Octavio: “El amor que solo es un espejo”, aparece como verso ahí.

Pero Silvina, ¿Silvina qué, mientras tanto? María Moreno la entrevistó (ese trabajo es parte del exquisito tomo Vida de vivos): “Se sentaba en forma de esvástica, usaba piloto dentro de la casa y salía a la calle sin cartera. Me enamoré de ella”. Y, más adelante: “La entrevista duró cinco meses. Ella no cesaba de corregirla; yo, de ir a su casa con cualquier pretexto. Me le declaré. Me preguntó qué quería decir exactamente o, mejor dicho, exactamente qué quería hacer. Yo no tenía idea. Ella sonrió y dijo: ‘Sufro del corazón’. ‘Yo soy más linda que Alejandra Pizarnik’, le contesté y me fui dando un portazo. La ceguera de la timidez puede convertirse en audacia”. “Toda audacia de la timidez / despierta la envidia de los vanidosos”, había escrito Silvina.

Ernesto Montequin encontró obra de Ocampo inédita en un cuaderno que le había regalado Alejandra. “Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. Acaso las dos sepamos que te estoy buscando. Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles: S. y A. Escribime, la muy querida”, le enviaría la poeta, en una carta que terminaría: “Silvine, mi vida (en el sentido literal) le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese (poco: 5 o 6 veces) de mi parte y creo que se dio cuenta de que te amo SIN FONDO. A él lo amo pero es distinto, vos sabés ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple. Pero no es vos, mon cher amour. Te dejo: me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Sylvette mon amour, pronto te escribiré. Sylv., yo sé lo que es esta carta. Pero te tengo confianza mística. Además la muerte tan cercana a mí (tan lozana!) me oprime. (…) Sylvette, no es una calentura, es un re-conocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, oh no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace puesto que ya lo ves lo sexual es un ‘tercero’ por añadidura. En fin, no sigo”.

En el domicilio de los Bioy, explica Jovita, siempre había mucha gente: “Sirvientes, mayordomos, chofer, una secretaria y una mucama para cada uno de ellos, y otra para atender toda la casa…” y un cocinero polaco. La soledad no se la desea ni siquiera a un personaje que escribe sobreviviendo a un accidente de avión, en el momento en que está calculando cuántos días puede aguantar con los víveres que rescató del desastre: “Compartirlos. ¿Me será dada esa felicidad?”, se pregunta el moribundo. “Tener siempre cerca a las personas las aleja”, sabía, de todos modos. En “Carta bajo la cama”, hay un pasaje: “Me gusta compartir el miedo aunque sea con un perro o con un gato, pero sola ¿qué placer podría sentir?”

La “angustia de la soledad” vuelve y vuelve en los relatos de Silvina, “esa pánica soledad”. Y, cuando se interrumpe, puede adquirir formas todavía más monstruosas: una cara en una mano, que “ocupa el lugar en que deben estar las líneas”. Un defecto de nacimiento: “Por sola que esté, jamás estoy sola”. Y entonces: “¿Amarías a una mujer manca?”, aparece como pregunta. ¿Amarías a una mujer sola? ¿Una mujer que se queda sola por mano propia? O Silvina sacaría esa cara de la mano para escribirla en una gota, para hacerle exclamar a Borges, ante la boca de hombre o de bestia abierta, que eso era absurdo.

“La vida me asusta y sin embargo ese árbol que veo desde mi ventana me llama y aún me cautiva con sus ramas verdes”. Silvina no quería salir de la casa. Le costaba, inclusive faltaba a las presentaciones de sus propios libros, prometiendo que iría y echándose atrás a último momento. A veces, ordenándole a los taxistas ya en destino que volviesen al lugar del que habían venido, con ella arriba. “¿Qué es el miedo? Ciertamente cada ser tiene su propio miedo, un miedo que nace con él”.

“Escribo porque no me gusta hablar”, se excusaría. Autora de una profusa correspondencia, tenía guardadas algunas cartas dirigidas a su hermana Victoria después de muerta. La mayor de las Ocampo, que había fundado la revista Sur, que le había dado “la bienvenida” a ese universo, quedó tremendamente confundida con el primer libro de su hermana, Viaje olvidado (1937), donde Silvina escribe una infancia que no puede reconocer en la suya. Hay secciones como la que sigue ahí:

Se había caído a propósito, necesitaba ese dolor para poder llorar. (…) Nadie la había oído, las persianas de la casa dormían a la hora de la siesta. Lloró contra el suelo, mordiendo las piedras, lágrimas perdidas –toda lágrima no compartida le parecía perdida como una penitencia–. Y se había golpeado para que alguien la sintiera sufrir dentro de las rodillas lastimadas, como si llevara dos corazones, chiquitos, doloridos y arrodillados.

Esa “alteración del pasado común” la inquieta. Victoria reseña el libro (es una de las primeras lecturas críticas de la obra de Silvina) y lo hace con dureza, acusándola por “deformar” la realidad, por su negligencia escritural, por “sacarle la lengua a la gramática”. Judith Podlubne analiza esta reseña de “ánimo reprobatorio” en un trabajo en el que dice: “Sin proponérselo, y sin siquiera advertirlo, la reseña de Victoria entredice lo que de ningún modo su pensamiento ha podido pensar. No, que los cuentos de Viaje olvidado reinventan los recuerdos de infancia de Silvina –esto es lo que Victoria impugna en forma explícita y a esto obedece sin dudas el fastidio que el libro le provoca. Aquello que la reseña pone de manifiesto sin saber es que quien habla en estos cuentos, quien relata en ellos el pasado, no es ni simplemente Silvina ni simplemente su máscara, sino esa distancia íntima entre ella y ella misma que esta imagen ilumina. Menos una presencia que una ‘aparición’: lo que aparece cuando su sí mismo exhibe súbitamente la consistencia definitiva de una máscara hueca”.

Para peor, “a Silvina por cuestiones de carácter le costaba mucho publicar”, informará Montequin. ¿Cómo recibió tamaña reacción pública de su propia hermana? Por lo menos, se sabe que eso no la detuvo. Y que, previsiblemente, Silvina dominó cada vez más su escritura: “No queremos a las personas por lo que son, sino por lo que nos obligan a ser”.

Las dos se dedicaban a la traducción: de una era el reino francés, de otra el inglés. Para Silvina, la traducción era, además de un entrenamiento de lectura, uno de dilución: el poema “Los días perdidos”, por ejemplo, aparece con una nota al pie que dice: “No sé si este poema es originariamente mío o si es una traducción del inglés. Me acompaña esta duda desde hace tiempo. Entre tanto el poema se alarga, crece, y se hace mío”.

Marcelo Pichon Rivière rescata: “Yo no me crié con el español, sino con el francés y el inglés. Cuando tenía cuatro años, estábamos en París. Los sentía como idiomas ya hechos; en cambio, el español sentía que tenía que inventarlo, que había que rehacer el idioma. Además, me parece que pasar de un idioma a otro es muy interesante. La traducción es el trabajo más interesante. Hay que encontrar, aunque parezca vanidoso decirlo, algo mal hecho, una frase, una palabra, algo imperfecto, y mejorarlo”.

Después de su primer libro vino el poemario Enumeración de la patria, en 1942. Está dedicado a Borges y puede leerse en sus páginas: “¡Patria, he nacido tantas veces muda!” Tres años después llegaría Espacios métricos, luego Autobiografía de Irene, Poemas de amor desesperado, Los nombres en 1953. Y la lista siguió. Silvina ya no se detendría. “El destino es como un tigre cebado, que acecha a su dueño”, en el cuento Magush, de La furia. En entrevistas diría que su modo más frecuente de escritura era en prosa, y que la poesía le llegaba “como un regalo”.

“Estoy entre la ironía, la nostalgia y, casi, el romanticismo. También mucho lirismo”, le explicó a Mempo Giardinelli. “El mío es un mundo de paradojas, de alusiones... En todo caso, todo me ha venido de mi mundo onírico, que es paradojal”. “Su arte poética se nutre de la imaginación que deforma lo real”, advierte Ulla. Así, nos topamos con universos donde reina lo sobrenatural, lo misterioso, lo sorprendente, lo inesperado, asimilado con una normalidad escandalosa, a veces, en sus historias –lo que no hace otra cosa que acentuar la extrañeza: “Fui y soy la espectadora de mí misma; / cambia lo que entra en mí como en un prisma”.

Fue reconocida con el Gran Premio Nacional de Literatura, con el Premio Nacional de Poesía y la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. La nombraron Ciudadana Ilustre de la ciudad de Buenos Aires y le entregaron la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1985.

Su muerte, el 14 de diciembre de 1993, ocurrió después de tres años de avance de una enfermedad progresiva. Ya no podía escribir y estaba postrada: tenía 90 años. Bioy decidió contratar enfermeros para que la cuidaran permanentemente, y ella no se lo perdonó. Se sentía encarcelada. Lo castigó con el silencio: se negaba a dirigirle la palabra.

Y a darle besos.

Pasó los últimos días de su vida extrañándolo: estaba de viaje. Al día siguiente de su regreso, falleció. Afuera, los árboles seguían creciendo, preparando nuevas estaciones.

Fue sepultada en el cementerio de la Recoleta. Veinte días después, Marta murió trágicamente atropellada por un Renault 12 en un accidente con un colectivo de la línea 124, en la esquina de Las Heras y Rodríguez Peña. “La muerte ronda a Bioy Casares” tituló el diario El país, “a sus 80 años ha visto fallecer a su esposa y a su hija en menos de un mes”. Él las sobreviría, con infinita tristeza, tan solo unos cinco años más.

“Un día moriré de saber todo / lo que no me gustaba y hoy me gusta / o lo que me asustaba y no me asusta”, había escrito Silvina, y más allá, en Fragmentos del libro invisible: “Un día penetraré en las regiones que se extienden más allá de la vida”.