El noble kamikaze

Yukio Mishima

Jueves 30 de enero de 2014

“Las bombas son los más hermosos fuegos artificiales que vi en mi vida”. Perfiles de 3/4 a escritores. Hoy: Yukio Mishima.

Por Valeria Tentoni.

“Lo más horroroso es que la belleza no solo es aterradora, sino también misteriosa. Dios y el Diablo luchan en ella, y su campo de batalla es el corazón del hombre”, se destaca, en medio de un suculento párrafo de Los hermanos Karamazov, como epígrafe de Confesiones de una máscara, esa extraordinaria novela autobiográfica que se convirtiera en un clásico de la literatura japonesa moderna y fuera redactada en solo seis meses de trabajo. Era 1949: Kimitake Hiraoka tenía 24 años y se convertía, para siempre, en Yukio Mishima.

“Durante mucho tiempo tuve el cabello claro, casi rubio, pero me lo pringaron con aceite de oliva hasta que, al fin, se puso negro”, cuenta, como inicio de la arrolladora oscuridad que iba a tomarlo. Nació en enero de 1925, en Tokio, y fue criado por su abuela Natsu, una mujer de salud enclenque y carácter violento que lo vestía como a una nena (la “pasión por disfrazarse”, como lo definiría, le duró hasta los nueve años).

Natsu sufría reuma y neuralgias y lo obligaba a hacerle masajes, a medicarla, a vendarle las llagas y a bañarla. A cambio, lo llevaba a ver teatro kabuki con ella cuando era todavía muy chico, lo que lo impresionaría para siempre. Era un tipo de teatro considerado vulgar que más tarde fue prohibido, en el que se combinaba el humor y la tragedia.

“Mis padres vivían en la segunda planta de la casa. Bajo pretexto de que era peligroso criar a un niño en el piso alto, mi abuela me arrancó de los brazos de mi madre cuando yo contaba cuarenta y nueve días. Instalaron mi cama en el dormitorio de mi abuela, siempre cerrado y con el aire impregnado de los olores de la enfermedad y de la vejez”. Ella inocularía definitvamente en su nieto el virus del pasado. Recién a su muerte pudo irse a vivir con sus hermanos y sus padres.

A su mamá, ese adolescente prácticamente desconocido la enamoró por completo. Decidió convertirla en la primera lectora de todo lo que escribía a escondidas, de noche. A su papá había tenido que jurarle que jamás sería escritor después de que le prendiera fuego toda su obra al descubrirla al regresar de un viaje.

“Kimitake” puede traducirse como “príncipe guerrero”: “Pese a que en la infancia leía cuantos cuentos de hada estaban al alcance de mi mano, las princesas jamás me gustaron. Solo me gustaban los príncipes. Y, entre éstos, los que más me agradaban eran aquellos que morían asesinados o aquellos otros a los que su sino había condenado a una muerte violenta”.

Su libro de cabecera era el Hagakure, redactado entre montañas por Yamamoto Tsunetomo en el siglo XVIII para compilar las reglas del bushidō, el camino del guerrero: “Para el Samurái, la vida es un desafío y la muerte es preferible a una vida indigna o impura (…) Un Samurái solo lo es verdaderamente en la medida que no tiene otro deseo que morir rápidamente –y de volverse puro espíritu”.

Mishima fue desviando todos sus esfuerzos hacia ese objetivo, inclusive mientras escribía. La literatura fue, para él, un modo de entrenarse en la muerte: “No se pueden llevar a cabo grandes hazañas cuando se está en una disposición anímica normal. Hay que volverse fanático y desarrollar la pasión de la muerte”, aprendería.

Marguerite Yourcenar escribió en Mishima o la visión del vacío, que él era “un verdadero representante del Japón que había sido, como el mismo Mishima, violentamente occidentalizado, pero que aun se mantenía distinguido por ciertas características inmutables” para considerarlo, más adelante, un “mártir del heroico Japón”. Donald Keene explica, en Modern japanese literature, que “la aceptación de lo que entendemos como tradiciones occidentales no tuvo lugar en Japón sin lucha. Durante un tiempo, como en China, se intentó mantener el principio de técnica occidental y espíritu oriental. En literatura, los cambios llegaron con mayor demora. No es sorpresa: para escribir una buena novela psicológica se requiere mucho más conocimiento del occidente que para hacer andar un ferrocarril”. Keene cierra, justamente, su antología de autores en actividad desde 1868, publicada en 1956, con un extracto de la primera novela de Yukio, a quien presenta como a “un notable y talentoso joven escritor cuyas variadas producciones componen excelentes augurios para el futuro de la literatura japonesa”. Para Mishima, sin embargo, el futuro duraría tan solo catorce años más.

A los seis ingresó en la Gakushujo, una institución educativa para los hijos de la nobleza de Japón: no era del todo su caso, pero su calidad de niño prodigio lo acomodó, si bien su abuela estaba relacionada con la dinastía Tokugawa. La escuela donde Mishima se graduó había sido fundada por el Emperador Ninko para educar a la prole de la aristocracia imperial. Allí se le enseñaría también, por ejemplo, a Yoko Ono.

En el cuento “El muchacho que escribía poesía” encontramos: “Un poema nace de la tristeza, la maldición o la desesperanza del seno de la soledad”. A sus 16 publicó El bosque en flor, por el que recibió un reloj de plata (gindokei) de manos del Emperador. Ese reconocimiento ayudó a Mishima a ser aceptado en la Universidad de Tokio, donde se doctoraría en Derecho en 1947.

Estuvo a punto de convertirse en soldado, pero lo diagnosticaron equivocadamente como tuberculoso en el examen de aptitud. Su debilidad puede haberlos confundido: todavía era muy delgado y, en su adolescencia, fue llevado al médico para tratar su anemia (por lo menos en dos obras hace referencia a ello, para explicar que la causa era el “exceso de masturbación”) y su autotoxemia, un tipo de envenenamiento generado por el propio cuerpo. “Escribía cuentos y poemas, pero soñaba solo con entrar al ejército y morir por el Emperador. Quería explotar como un cohete, iluminar el cielo por un instante y desaparecer”, diría. Y también: “Las bombas son los más hermosos fuegos artificiales que vi en mi vida”.

De vuelta en Tokio, se decidió a hacerle llegar sus textos a Yasunari Kawabata. “Fue extremadamente cálido conmigo, por él pude tener una pequeñísima fama como escritor de cuentos”. Lo tomó como protegido justo cuando acababa de abandonar un trabajo en el Ministerio Nacional de Finanzas para dedicarse enteramente a la literatura. “Al final de la guerra me sentí dejado atrás, pensé que era el símbolo de mis tiempos –un kamikaze por la belleza. Pero solo había sido un chico que escribía mala poesía”, encontramos en el documental Mishima: una vida en cuatro capítulos, de Paul Schrader.

Fue el escritor más joven en publicar sus relatos reunidos en su país. “El primer encuentro entre nuestro mundo interior y el lenguaje enfrenta algo totalmente individual con algo universal. Es también la ocasión para que un individuo, refinado por lo universal, por fin se reconozca”, estamparía.

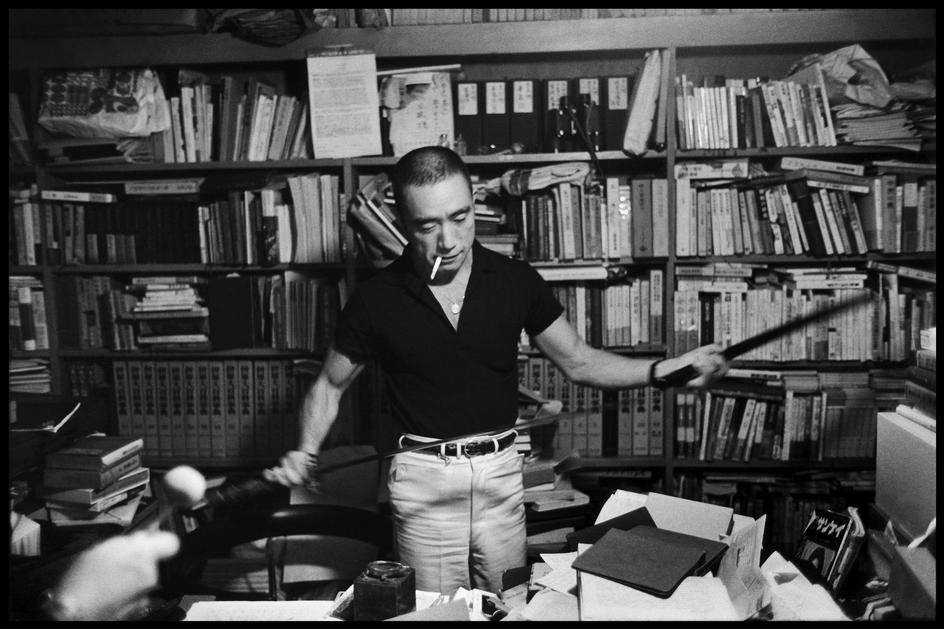

Dirigió una orquesta sinfónica, compuso letras para óperas, fue modelo, bailarín, actor, dramaturgo, director. Dicen que dio siete vueltas al mundo con sus viajes. Posó semidesnudo frente a un fotógrafo para componer una réplica del San Sebastián de Guido Reni que le provocara, según escribió, su primera eyaculación: atado a un árbol con sogas, su piel tirante y nueva recibe las flechas. Sus ojos están dilatados en éxtasis.

Se dedicó al Kendo hasta convertirse en campeón y también al Karate: la obsesión atlética lo tomó de adulto, repugnado por la falta de vigor de su cuerpo. Empezó a entrenar en 1955 y se dedicó al fisicoculturismo porque deseaba morir antes de los 50 y hacerlo hermosamente: “En la tradición samurái, el sentido de la belleza está siempre conectado con la muerte. Por ejemplo, para cometer el harakiri, un Samurái debe maquillarse con polvos y labiales. Su cara tiene que verse bella después de su muerte sufriente”, diría en una entrevista. Estrafalario, perturbado y obsesivo como era, en sociedad se mostraba con una amabilidad infranqueable, sonriente y bien dispuesto.

Como actor, por ejemplo, lo veríamos en la película Hitokiri (1969) en la que representa a un Samurái que comete seppuku. Fue dirigida por Hideo Gosha y escrita por Shinobu Hashimoto, quien trabajó después con Akira Kurosawa. No iba a ser la última vez que Mishima entrenara esa muerte. También la había actuado adaptando a guión cinematográfico un relato suyo. Lo produjo, lo dirigió y lo personificó, con vestuario de militar pero, también, desnudo, en una extensa y extraña escena de sexo. Como un ensayo de su futuro, El rito del amor y la muerte puede verse acá. También lo hizo en teatros: “Todos dicen que la vida es un escenario. Pero la mayoría de las personas no llegan, al parecer, a obsesionarse por esta idea, o, al menos, no tan pronto como yo”.

A los 33 se casó con Yoko Sugiyama, cuyo padre era pintor. Su hija nacería apenas un año después y se llamaría Noriko, que significa “hija de la ceremonia, de la ley y del orden”, y tendría después un hermano, Iichiro. Los cuatro vivieron en una casa a la italiana, con estatuas blancas en el jardín y adornos barrocos, en la que su esposa lo recibía con platos que había aprendido a cocinar en la escuela de cocina occidental –no muy oriental para alguien dispuesto a morir después de aullar “¡Viva el Emperador!”.

Estuvo tres veces nominado para el Nobel de Literatura: la primera vez lo ganó el griego Giorgios Seferis (Mishima había sido propuesto junto a Pablo Neruda y Samuel Beckett); la segunda, Miguel Ángel de Asturias y la tercera su maestro, el primer autor japonés en recibirlo en 1968 (en 1994 lo recibiría Kenzaburo Oé). Kawabata declararía: “No entiendo cómo me dan a mí el Nobel existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada dos o tres siglos”.

“La imaginación necesita una clase de identificación en la que el ser se duele con el dolor de los demás”, advertiría el autor de El rumor del oleaje. “Si estamos dotados de una rica y turbulenta fantasía, podremos concentrar nuestra atención en una sola flor de loto y, desde allí, expandirnos hacia infinitos horizontes” escribió en uno de sus relatos. Dejó más de 200 cuentos, 35 novelas, 25 obras de teatro y 8 volúmenes de ensayos. La escritura quizás fuera lo único que, para Mishima, producía esa difícil armonía entre el mundo exterior y su ser interior.

“Quien hace cosas bellas no puede ser feo”, redactó durante una de esas temporadas que se pasó en el escritorio, en el que aterrizaba a medianoche. “Analizo profundamente por qué me atrae cada tema en particular. Lo arrastro todo a mi mente consciente, lo fundo en abstracción. Estoy constantemente calculando, hasta que me siento a escribir. Solo entonces mis sueños inconscientes dominan”.

A fines de la década del 60, Mishima fundó su propio ejército privado, el Tate no Kai o Sociedad del escudo. Lord Byron había tenido el suyo, ¿por qué no?

No portaban armas porque no iban a matar sino a morir por el Emperador, que había sido obligado a declarar a sus súbditos que “no era un dios”. En 1969 explicaría: “Quiero ser pionero en mi idea de guardia nacional”. Así que les diseñó los uniformes, ceñidos al talle con dos hileras de botones fulgurantes, convocando al sastre que había trabajado para Charles de Gaulle. Algunos altos mandos militares conservadores de las Fuezas de Autodefensa Japonesa colaboraron en el entrenamiento de sus hombres. “Lo que en realidad estaba buscando era una vuelta a la tradición samurái, que observaba como un sistema ético y estético más acorde al espíritu de Japón que un ejército moderno”, diría el periodista Philip Shabecoff.

Su postura política sería catalogada primero como un juego intelectual, después como un desplante de extrema derecha (llegó a estrenar una obra llamada Mi amigo Hitler) y, al final, como un ridículo y desopilante malentendido.

“Es seguro que un Samurái que no está preparado para morir, morirá de una muerte poco honorable. En cambio, si consagra su vida a preparar su muerte, ¿cómo podría tener un comportamiento despreciable? Uno debería reflexionar seriamente al respecto y armonizar su conducta en consecuencia”, se lee en el Hagakure.

Prácticamente todas las notas biográficas y perfiles que se le dedican comienzan por su suicidio: alguien se queja, por ahí, de que esa es una manera demasiado occidental de contar la vida de Mishima.

El 25 de noviembre de 1970 rechazó el desayuno. Sus hijos ya estaban en la escuela cuando fue a lavar su nuevo auto blanco. Antes de salir de casa, dejó lista la entrega a la editorial del capítulo final de La corrupción de un ángel, último volumen de los cuatro que componen El mar de la fertilidad. Escribía a velocidades asombrosas y jamás entregaba sus trabajos después de lo acordado.

Se dirigió al baño. Esa secuencia ya había sido escrita por él en su cuento “Patriotismo”: “Se afeitó cuidadosamente. Aquel era el rostro que presentaría a la muerte y era importante que no tuviera imperfecciones. Sus mejillas, recién afeitadas, irradiaban nuevamente el brillo de la juventud y parecían iluminar la opacidad del espejo. Sintió que había cierta elegancia en la asociación de la muerte con aquella cara sana y radiante. Sería su rostro de difunto. En realidad ya había dejado a medias de pertenecerle para convertirse en el busto de un soldado muerto. A título de experimento, cerró fuertemente los ojos y todo quedó envuelto en la oscuridad. Ya no era una criatura viviente”. Era, en cambio, la intolerable belleza dorada: ese templo que debe incendiarse.

Cuatro integrantes de su ejército pasaron a buscarlo, incluyendo a Morita, quien se dice era su amante. Subieron al auto, reluciente, y se dirigieron a la sede militar del Ejército del Este en Ichigaya. Se hicieron presentar y fueron recibidos por el general Mashita. Una vez dentro, lo amordazaron y lo retuvieron como rehén. Para liberarlo, Mishima exigió se reuniesen mil hombres bajo el balcón. Quería dar un discurso.

Resuelto, Mishima salió hacia la pequeña y desorientada multitud. “¡El emperador ya no ocupa en Japón el lugar que le corresponde!”, gritaba, con el puño derecho cerrado. Su arenga duró pocos minutos antes de que lo abuchearan. Había cámaras de televisión, periodistas: él mismo los había convocado por teléfono. Un helicóptero, cuyo motor se superponía a los restos deshilachados de su mensaje, sobrevolaba la escena. Humillado, Mishima volvió al despacho: “Cambió de rumbo y apuntó hacia el fin / así le dio razón a su sangre”.

Mashita intentó, sin suerte, detenerlo al iniciar el seppuku. Morita era el designado para cortarle la cabeza: Yourcenar relata que el soldado falló por falta de fuerza. El castigo que le correspondía era que, a su vez, él recibiera lo que no había podido dar bien. Ambas muertes fueron ejecutadas, de un solo sablazo, por otro de los acompañantes, Furu-Koga.

Las dos cabezas rodaron al piso: hay una foto de la de Mishima, tomada por la policía. “A su alrededor se extendía desordenadamente el país por el cual estaba sufriendo y a punto de dar la vida. No sabía ni le importaba si aquella gran nación reconocería su sacrificio. En su campo de batalla no existía la gloria. Era la trinchera del espíritu”, había escrito como final para el personaje que se afeitaba.

Los periodistas de radio y televisión que se habían arremolinado, desencajados por el resultado (era la primera vez que alguien volvía a darse esa muerte después de la reconstrucción de posguerra) rodearon con sus micrófonos la caja de madera en la que sacaron a Mishima, como si esperasen declaraciones del muerto.

“¿Por qué llevamos todos la carga de deber destruirlo todo, de cambiarlo todo, de entregarlo todo a la caducidad? ¿Será ese desagradable deber eso que la gente llama vida?” Mishima rompió el récord de profundidad y de desplazamiento de la herida en seppuku, según consta en la autopsia. “A veces necesitamos explosiones de repente para hacernos libres”, había dicho unos años atrás. Y también: “A través de la fuerte visión del harakiri quiero estumular e inspirar a los jóvenes, revivir cierto antiguo y tradicional sentido de la responsabilidad. Ese es mi propósito. Es una forma muy positiva y orgullosa de morir”.

Al día siguiente, desde el New York Times lograron comunicarse con uno de sus editores, Harold Strauss, quien declaró: “Mishima tenía un pie en el pasado y uno en el futuro”. El Primer Ministro, directamente, lo catalogó como insano.

Chozic observó que, apenas una semana antes de los hechos, una exhibición de la vida del escritor había tenido lugar en Ikebukuro, con un centenar de fans agolpándose en la entrada. Entre los objetos de la muestra se contaba la espada con la que sería decapitado: “El arma estaba mezclada con fotos de Mishima y su familia. La exposición conformaba una narrativa bizarra e incoherente”.

“En ningún momento estamos en una tan completa posesión de un viaje, hasta su último tramo, su última curva, como en aquel en que lo preparamos”, había revelado en un libro. “La minuciosamente premeditada muerte de Mishima fue parte de su obra”, concluyó Yourcenar.

A sus amigos les dejó dicho en una carta que lo enterrasen con su uniforme militar: “Que se sepa que morí como un guerrero, no como un escritor”.