El ruido de dos piedras que se chocan

Jueves 20 de agosto de 2015

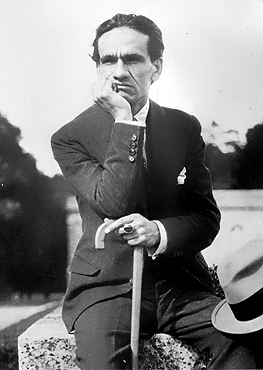

En Trilce, de César Vallejo, el español suena como un idioma casi extraterrestre, como si no fuera su primera lengua, como música pura.

Por Luciano Lamberti.

Hablo inglés con mi mujer como idioma privado: ella con una pronunciación excelente, yo como un latino ilegal en Miami o uno de esos indios de película del oeste. Lo hablamos para que los chicos no se enteren de determinadas cosas. Cuando comentamos, por ejemplo, la noticia de la abuela rusa que supuestamente asesinó a más de diez personas y se las comió, lo hicimos en inglés. Es nuestro código secreto, y lo será hasta que los chicos aprendan el idioma en el colegio o en la letra de canciones o donde sea que se aprenden esas cosas. Entonces lo abandonaremos para siempre.

Hablo inglés con mi mujer como idioma privado: ella con una pronunciación excelente, yo como un latino ilegal en Miami o uno de esos indios de película del oeste. Lo hablamos para que los chicos no se enteren de determinadas cosas. Cuando comentamos, por ejemplo, la noticia de la abuela rusa que supuestamente asesinó a más de diez personas y se las comió, lo hicimos en inglés. Es nuestro código secreto, y lo será hasta que los chicos aprendan el idioma en el colegio o en la letra de canciones o donde sea que se aprenden esas cosas. Entonces lo abandonaremos para siempre.

Cuando mis viejos hablaban de “cosas de grandes”, usaban el piamontés1. Lo hacían, me imagino, para sacarle el cuero a vecinos o parientes, transmitirse chismes, pelear, contarse chistes sexuales y hablar de cuernos, entre otras cosas. Mis abuelos lo hablaban con bastante fluidez, mis viejos un poco menos y yo no hablo una palabra, a lo mejor precisamente porque era un código secreto, porque revelarlo les hubiera costado la intimidad y porque después, cuando crecí, ya nadie se ocupó de enseñármelo y yo tampoco de aprenderlo. Puedo repetir algunas expresiones que me sé de memoria: porcachún, dío fao, porca vaca empestá. Y eso es todo: la herencia cultural de mis raíces está perdida para siempre. Lo único que me queda es la receta de la bagnacauda, la información de que mi tatarabuelo se llamaba Antonio y era jornalero, y esas palabras sueltas, insultos sobre todo, que mi abuelo repetía todo el tiempo: ¡Ma porca vaca empestá!

Todas las familias (todas las personas) tienen un código secreto, un uso íntimo de la lengua, un lenguaje propio. La literatura es eso, en gran medida. Hay algunos escritores donde eso es llevado al límite. La otra vez hojeé una traducción al español del Finnegans Wake, de Joyce: no hay otra cosa ahí que un idioma íntimo hecho público, como si conociéramos el rumor de su cerebro irlandés atormentado.

Pero son, quizás, los poetas los que realizan esa operación sobre el lenguaje de un modo más radical. Cada uno de ellos, de los grandes, de los que vale la pena no solo leer sino releer, vuelve al idioma algo propio. Viven en el idioma, pero es siempre un idioma extranjero, la patria lejana a la que no pueden volver, y por la que lloran. Pienso en César Vallejo, por ejemplo, en un libro disonante como Trilce, donde el español suena como un idioma casi extraterrestre, como si no fuera su primera lengua, como música pura. Enzo, un amigo también poeta con el que hacíamos esas revistas literarias de dos números en la secundaria, me pasó ese libro y todavía recuerdo el rechazo que su primera lectura me produjo: ¿Qué mierda era eso? ¿Qué está pasando?

Pasa que te estás asomando a una cueva interior: un paisaje ríspido, de altas montañas inaccesibles y casuchas siniestras, llenas de secretos. El ruido de dos piedras que se chocan: eso es Trilce. El ruido de un mono chocando dos piedras. Un ruido primitivo pero también mágico y religioso.

Entre el modernismo de Los heraldos negros y el progresismo de los Poemas humanos, el libro, publicado en 1922, es original, agresivo y deslumbrante. Una de esas raras obras que enseñan a leer de otra manera: disfrutando de la música verbal, en su caso, sin la vulgaridad de tratar de entender. “Quién hace tanta bulla y ni deja/ testar las islas que van quedando”, dice, y lo que leemos no es un experimento vanguardista sino la traducción al español del lenguaje mental, del código secreto: así suena. Como una melodía indescifrable pero hermosa. Nadie trata de entender la música, y así debería pasarnos con la buena poesía: leerla con el cuerpo, porque de ahí viene.

*

1 Como ustedes bien lo saben, el piamontés es el dialecto propio de la región del Piamonte, en el noreste italiano, tierra de gentes silenciosas, hoscas, vengativas, amarretas, muy racistas y potenciales suicidas. Gran parte de la emigración de principios de siglo en la zona de la pampa húmeda estuvo compuesta de esa clase de personajes, capaz de mirarte a los ojos mientras te hunden un picahielos en el esternón. Algunos consideran al piamontés un idioma, una lengua independiente, pero lo cierto es que se corresponde a las variaciones propias de una zona determinada, como el lombardo, el ligur o el veneciano. El estado italiano no lo considera una lengua. Alguna vez Laura Pratto (que lo reprodujo en algunos versos de Cría, su libro de poemas) me habló de hacer una antología sobre el tema, proyecto que, me imagino, no prosperó.

***