¿Hay un gótico argentino?

Martes 04 de agosto de 2015

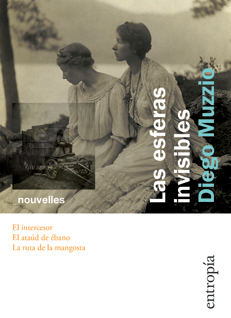

Con Las esferas invisibles (Entropía), a la novela histórica, Diego Muzzio, "por decirlo de una forma sutil, le hace el amor de parado en un baño público de Constitución".

Por Luciano Lamberti.

Literatura igual enfermedad, y enfermedad igual peste. No hay dolencia más simbólica, más cargada de tiempo y tradición. Desde la mitología griega a la judeocristiana, la peste es, por un lado, y contrapuesta a la enfermedad como proceso íntimo e individual, un fenómeno social, de un pueblo o un grupo de personas marcados por una culpa colectiva. Lo que nos lleva al segundo punto: en contraste con la idea materialista o biologicista de la enfermedad, la peste es el resultado de la decadencia moral de una comunidad: una enfermedad espiritual o simbólica. Las pústulas que supuran y revientan, la fiebre, los delirios, los cuerpos amontonados en la calle, son el justo castigo de la divinidad sobre las culpas que un pueblo arrastra sobre sí. A su vez, el caos social producto de la enfermedad propicia todo tipo de comportamiento desenfrenado y criminal. Es cada uno por sí mismo. Se cae la máscara civilizada que los aglutinaba, y a los hombres tal cual son (esto es: animales apenas domesticados) quedan expuestos en su desnudez.

Literatura igual enfermedad, y enfermedad igual peste. No hay dolencia más simbólica, más cargada de tiempo y tradición. Desde la mitología griega a la judeocristiana, la peste es, por un lado, y contrapuesta a la enfermedad como proceso íntimo e individual, un fenómeno social, de un pueblo o un grupo de personas marcados por una culpa colectiva. Lo que nos lleva al segundo punto: en contraste con la idea materialista o biologicista de la enfermedad, la peste es el resultado de la decadencia moral de una comunidad: una enfermedad espiritual o simbólica. Las pústulas que supuran y revientan, la fiebre, los delirios, los cuerpos amontonados en la calle, son el justo castigo de la divinidad sobre las culpas que un pueblo arrastra sobre sí. A su vez, el caos social producto de la enfermedad propicia todo tipo de comportamiento desenfrenado y criminal. Es cada uno por sí mismo. Se cae la máscara civilizada que los aglutinaba, y a los hombres tal cual son (esto es: animales apenas domesticados) quedan expuestos en su desnudez.

Así la enfermedad que asola a los habitantes de Tebas en Edipo Rey, las sumamente crueles y divertidas del Dios del Antiguo Testamento (un verdadero artesano del dolor y la culpa), la evasión de los ricos en las quintas de las afueras de Florencia en el Decamerón de Bocaccio, la humanidad puesta a prueba en La peste de Albert Camus y un largo etcétera.

En esta tradición se inscriben la serie de tres nouvelles que conforman Las esferas invisibles, de Diego Muzzio, flamante título de editorial Entropía. Un libro, en el mejor sentido de la palabra, raro, no solo para los yeites de la nueva literatura, sino también para la novela histórica argentina de los últimos años, con sus princesas rubias y frágiles y sus aborígenes bien dotados, a la que Muzzio, por decirlo de una forma sutil, le hace el amor de parado en un baño público de Constitución. Lo que quiero decir es que hay una forma Florencia Bonelli y una forma Antonio Di Benedetto de trabajar los temas históricos, y Muzzio está definitivamente del lado de este último.

Situadas en el marco de la famosa fiebre amarilla que diezmó la población porteña en 1871, las tres novelitas bien pueden leerse como una novela compuesta de tres partes, en tanto comparten ese contexto alucinado y ese comportamiento salvaje que es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la peste. El otro punto que los une es el lenguaje: anacrónico, borgeano, barroco, como si se adaptara al tema tratado. El tercero, sobre ese paisaje realista, siempre hay un hecho que roza o se hunde en lo sobrenatural, especificamente en su variante gótica argentina. En “El intercesor”, es el cerco mágico que un negro brujo armó en la salina para evitar que ciertos entes escapen de allí; el trasfondo bíblico de “El ataud de ébano”; el juego con la muerte, la droga y una mujer imposible en “La ruta de la mangosta” son ejemplos de esa fuerza.

¿Hay un gótico argentino? Creo que sí, y que una tradición, no especialmente fantástica lo alimenta y enriquece. En la actualidad, algunos cuentos de Mariana Enríquez o de Samanta Schweblin podrían encuadrarse dentro de ese género; más atrás en el tiempo, en algunos climas de aquella literatura que se proponía representar a la barbarie (“Cabecita negra”, de German Rozenmacher es un cuento de terror, un terror social más que fantástico, al igual que “La fiesta del monstruo”, de Borges y Bioy, que debajo del humor y los giros linguísticos esconde las alarmas de la oligarquía ante el peronismo). Ciertas escenas de Saer son góticas. Cortázar tiene sus góticos momentos. Lugones es definitivamente gótico.

Pero quizás el mejor ejemplo sea “El matadero”, de Echeverría, el primer cuento de la literatura argentina, el que servirá para medir todo lo que iba a venir. No es casual que el clima de ese cuento sea apocalíptico, como el de la peste: lluvias torrenciales, inundaciones, escasez de alimentos, católicos que claman al cielo por el fin de las calamidades e incluso planifican una procesión. Los salvajes federales acusando a los salvajes unitarios por el desastre en el que viven. Una peste invisible afecta a los porteños en esa época, el castigo divino por la corrupción del gobierno de Rosas que el pueblo acepta como natural. En ese contexto, el unitario esquilmado que “reventó de rabia” es una suerte de Cristo que se sacrifica por las faltas de los hombres, sobre todo por el silencio que rodea a las calamidades de La Mazorca.

En todos estos libros, el tema es la culpa, la propia y la ajena, un tema que, en este país, nunca deja de estar de moda.

***